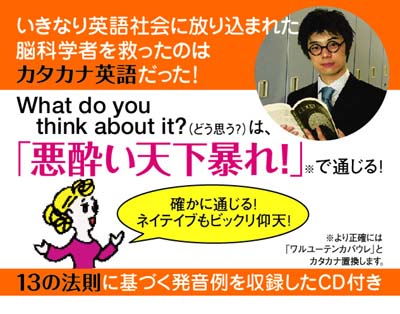

| カタカナ英語でいいんじゃない? = 通じる発音イロハニホヘト = Can I have...? (~をください) は「ケナヤブ」 Do you have...? (~はありますか?) は「ジュヤブ」 Do you want to...? (~したいですか?) は「ジュワナ」 I want you to... (~してください) は「アイワニュル」 Do you mind if I...? (~してもよいですか?) は「ジュマインデファイ」 Can you take our picture? (シャッターを押してください?) は「ケニュテイカワペクチョ」 そして、なんと・・・ . What do you think about it? (どう思う?)は「悪酔いチンコ暴れ*注」で通じる!

|

|||||||||||||||||||||||||